Les anciennes carrières de pierre

Les anciennes carrières de pierre d'Auvers-sur-Oise

Le sous-sol du Val-d’Oise contient en abondance des matériaux utiles, tels que :

• Le calcaire, employé comme pierre à bâtir ;

• Le gypse, qui permet la fabrication du plâtre ;

• La craie, utilisée pour la chaux, le ciment et le blanc de Meudon ;

• Le marno-calcaire, pour l'amendement des terres.

Historiquement ces matériaux ont été exploités pour partie à ciel ouvert, pour partie en souterrain. 118 communes sur les 185 que compte le département sont concernées par la présence de cavités sur leur territoire, dont celle d'Auvers-sur-Oise.

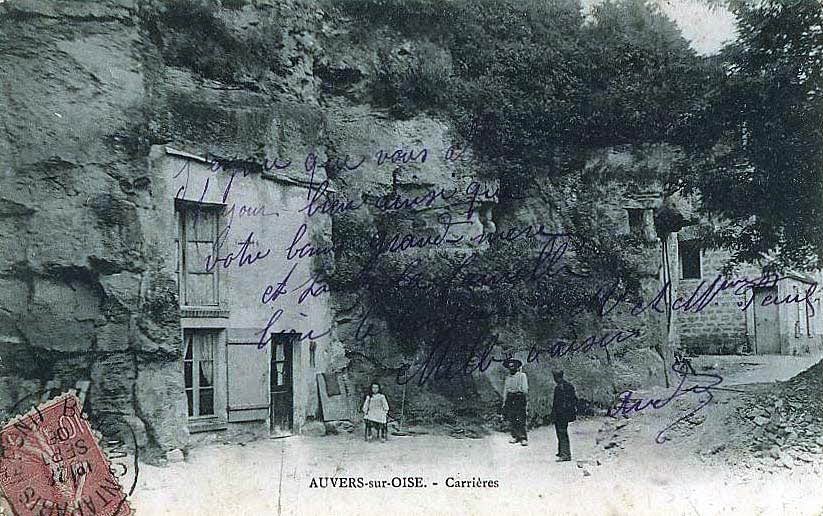

Construit à flanc de colline, le village d'Auvers-sur-Oise comptait de nombreux habitats troglodytiques. Leur développement fut lié à l'exploitation, jusqu'à la fin du XIXe siècle, de nombreuses carrières de pierre couvrant le territoire communal. Ces salles, souvent de taille assez importante, pouvaient servir à loger des familles entières d'ouvriers travaillant sur les chantiers (Ill. 1 et 2).

Cette pierre calcaire, activement exploitée sur la commune, a également permis de construire de nombreux bâtiments dont l’église, la maison du Dr Gachet et le Château d’Auvers.

La maison du Docteur Gachet, médecin et amateur d’art, installé à Auvers en 1872, et proche de Van Gogh, qu’il reçut, l'été 1890, présentait plusieurs carrières au fond de son jardin. L’une était utilisée comme remise et atelier, tandis que l’autre, présentait une scène de théâtre où il avait coutume de recevoir des comédiens, poètes, artistes et peintres. Certains s'y produisirent. Le Docteur Gachet, amateur d'art éclairé, se constitua une importante collection d'œuvres d’art (gravures, dessins, peintures) et lors de la 2ème guerre mondiale, son fils Paul Gachet, décida, afin d’échapper aux spoliations des nazis, de cacher certaines de ces précieuses toiles, derrière des bouteilles, dans une de ces carrières. Au lendemain de la guerre, ses enfants Marguerite et Paul firent d'importantes donations aux musées français, dont le fameux portrait du Docteur Gachet, aujourd’hui exposé, au musée d'Orsay.

Les anciennes carrières du Château d'Auvers

Le domaine du château est situé sur une falaise de calcaire grossier du Lutétien. Cette falaise calcaire est représentée sur la gauche de la gravure d'Israël Sylvestre(Ill. 4), à l’ouest du château, où on observe la figuration d’un front de roche surmonté d’arbres. Ce front rocheux évoque les parois calcaires en limite de la D928, anciennement chemin d’Auvers à Hérouville, actuellement nommée rue François Mitterrand. La carrière était vraisemblablement déjà existante, peut-être a-t-elle servi pour la construction du château.

Le Château d'Auvers a donc très vraisemblablement été construit avec la pierre calcaire extraite d'une parcelle du site (voir secteur 3 sur l'ill. 5).

En effet, une activité d’extraction de cette pierre était exercée dans l’emprise même du parc du château d’Auvers, sur une parcelle identifiée séparément sur le cadastre napoléonien. La cours des communs et le canyon (ill. 6, 7, 9 et 10) témoignent de cette ancienne activité de carrière du site qui est aussi évoquée dans le document de mise en vente du domaine de 1810.

Quant à l'actuelle butte qui se trouve au nord du domaine, elle a été réalisée durant la période de travaux de restauration (1990-1933) et correspond aux déblais qui ont été nécessaires afin de réaliser l’extension mi enterrée du nouveau bâtiment qui abrite l'accueil-billetterie, la boutique, les salles de séminaires et du parcours culturel et aux roches qui formaient les toits des galeries de la carrière qui ont été volontairement effondrés.

Le canyon qui est aujourd'hui emprunté par les visiteurs du site pour accéder à l'accueil-billetterie du site (ill. 10) correspond à une ancienne galerie de la carrière qui a volontairement été effondrée, puis consolidée avec de gros blocs de pierre lors des travaux de restauration de 1990-1993. Elle est à présent une galerie à ciel ouvert dont la roche apparente, les cavités et les zones en creux rappellent le socle géographique et interrogent le visiteur sur le sous-sol et sa composition.

La roche - que ce soit sous forme de parois rocheuses ou de gros blocs calcaires - présente un intérêt esthétique et pittoresque qui participe à la mémoire de ce lieu, anciennement exploité pour l'extraction de son calcaire.